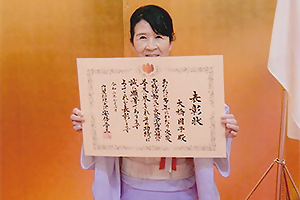

女性だけのボランティア組織「女性防火クラブ」の一員として、防火・防災の啓蒙活動を中心に地域貢献を続けてきた大橋園子さん。さらに県内各市町村の女性防火クラブを取りまとめる岐阜県女性防火クラブ運営協議会の活動にも携わり、平成30年からは同会の会長も務めてきました。その長年にわたる功績に対して令和4年度には春の叙勲(旭日双光章)を受章しました。

地域ボランティア活動

私は嫁いできたときにお姑さんと入れ替わる形で女性防火クラブに入りました。当時この地域ではお嫁さんが女性防火クラブに入るのが当然だったため、各家庭から必ず1名が参加していました。人数も多く年齢も若手が中心で活動も活発でした。

「婦人消防隊」という名称で、各地域の倉庫に備えてある「軽可搬」による消火活動を婦人消防隊が担当していました。「軽可搬」とは吸水と放水が可能な小型のエンジン式ポンプで、消防車が入れないような狭いところで消火活動に使用します。火災が起きるとその軽可搬を載せた台車を押して現場に駆け付ける、消防団の女性版のような存在でした。数回ですが実際に火災現場に出動した経験があります。また、当時は火災があると必ず婦人消防隊が炊き出しを行いました。

軽可搬の腕を競う大会も行われていて、参加が決まると毎晩のように集まって練習をしました。普段の訓練と同じことを大会日程に合わせて集中して行い、いざという時に備えた訓練イコール大会の練習という訳です。この大会は今でも全国規模で開催されていています。

活動の現状

今は女性防火クラブが現場へ出動することはなくなり、家庭での火災予防や防災の意識づけなどを中心に活動しています。例えば避難時のトイレは女性にとって大きな問題ですが、私たちの仮設トイレ設営の講習会は女性目線の内容で大変好評です。

また、同じ年に養老町で行われた「岐阜県女性防火クラブ運営協議会指導者研修会」では、地元開催であったことから率先してクラブ員をまとめ、研修会の成功のために頑張りました。地元での活動とは別に県内外で開催される様々な研修会や大会があり、今月は東京へ2回行ってきました。平成30年から県内の女性防火クラブの代表が集まって構成する岐阜県女性防火クラブ運営協議会の会長として活動しており、令和4年度に春の叙勲で旭日双光章を受章しました。長年の活動が認められたのだと思います。

防火の灯を絶やさぬよう

機会ある毎に「防火の灯を絶やすことなく灯し続けてください」と言っています。各地域の様々な組織が少子高齢化や人口減少、生活様式や価値観の変化などで縮小や解散しているなか、女性防火クラブも同様の問題に直面しているからです。

最近は女性を採用する消防団も多くなり、女性消防団員の人数は増加傾向にあると聞いていますが、女性防火クラブに関しては、クラブの数、クラブ員の人数ともに減少の一途を辿っています。あくまで地域のボランティア活動なので、市町村によって金銭的な補助が出るところと出ないところがあったり、女性防火クラブの存続に対する行政側の積極性に差があったりして、クラブが無い市町村も増えてきました。

地元以外で開催される会合は仕事を休んで自費で参加することになるため、時間・費用ともに自分で捻出となると負担が大きいと言わざるを得ません。また、募集活動ができないので、普段の活動をより多くの人にアピールし、女性防火クラブの存在を知ってもらい、自発的に入ってくれる人を待っていますが、なかなか思うように人が集まりません。負担も大きいことから60歳の定年で辞める人もいますが、少しでも人数を減らさないために定年後も残ってもらえるようお願いしています。

継続は力なり

仕事は学校の調理師をしています。30年間平日は毎朝6:30に出勤して、夕方は孫を塾まで送り迎えしています。趣味は神社仏閣巡りとオーケストラのコンサートに行くこと。特に京都が好きで、友人と車で出かけてお寺や神社を巡っています。オーケストラのコンサートはコロナ禍で中止が続いていたので今年は3年ぶりに行けると思うととても楽しみです。

こんな日々も災害が起これば一変してしまいます。災害の無い安心・安全な暮らしを守りたい、そのために協力してもらえるクラブ員を少しでも増やしたい、思いはただそれだけです。女性防火クラブを無くさないためにも「継続は力なり」です。