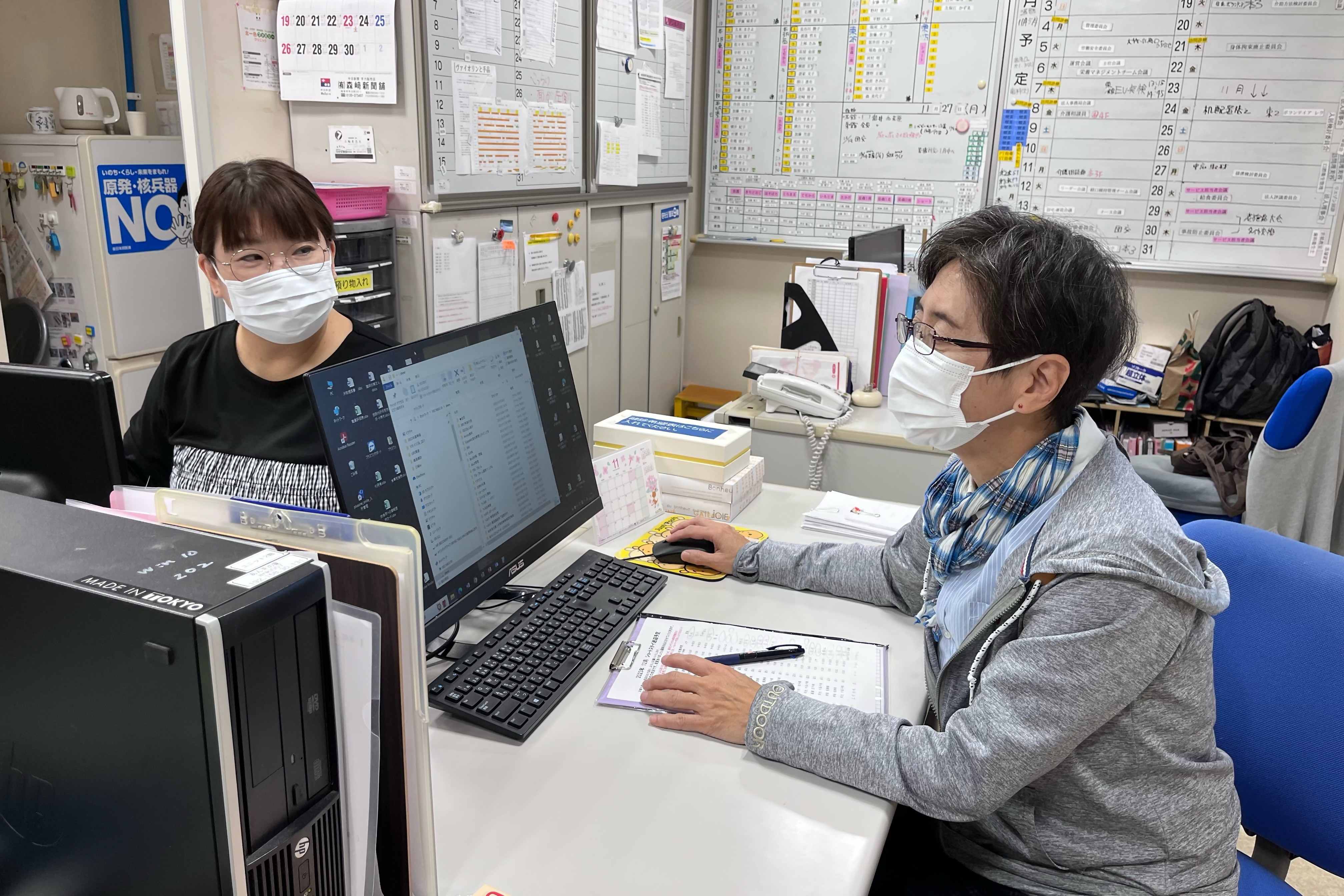

住民運動組織である「高齢者施設をつくる会」が母体となって設立されたみどり福祉会の理事長と「特別養護老人ホームあんきの家細畑」の施設長を兼任し看護師のキャリアをいかして現場に立ち、入居者のケアをおこなう多忙な毎日を送っている大須賀さん。そのほか地域住民との交流、介護予防、文化行事など、長年培った確かな経験をもとに、周囲と連携し地域の福祉事業に尽力しています。

看護師時代のジレンマ

「特別養護老人ホームあんきの家細畑」は地域の皆さんから寄付を頂き、岐阜市の介護保険計画に加えてほしいと2万人分もの署名を集めて共同でつくり上げた共同運営の施設です。もともと看護師で、岐阜の看護学校を卒業後、診療所だった頃の現・みどり病院に就職しました。地域に貢献するという理念ではあっても、やはり臨床医療の現場は治療優先。高齢者が入院しても、急性症状が治まったら退院という診断が出ます。私が働き始めた頃は介護保険制度も出来ていない時代、しっかりリハビリをするという環境も整わず、介護やリハビリだけのために入院を延長するわけにはいかず、今ほど老人施設もなかったため、自宅か、いわゆる老人病院か、市の措置制度で老人ホームが空くのを待つか、という選択肢しかありませんでした。

1990年代に入り、自分たちの働く環境の中で老人向け施設の必要性を感じる声が家族や患者、職員から高まりました。特養は普通の有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅と比べると、経済的に厳しくても所得に合った利用料で入れます。どんな人でも安心して利用できる施設が欲しいという声が多数あり、まず「高齢者施設をつくる会」が発足。4年に一度の岐阜市介護保険計画に挙手しましたが認可されませんでした。それでもまずは社会福祉法人を設立しようと、「ケアハウスささゆり」を建設。その実績で「社会福祉法人みどり福祉会」を設立することができました。そしてついに2006年に「あんきの家細畑」が完成しました。何もない所からのスタート、開所に向けた準備期間も含めると10年かかりました。

看護師から特養施設長へ

私は看護師としては、長くブランクがありましたが、心理学・カウンセリングに関心があり、みどり病院などで相談員や職員育成にかかわっていました。特養の施設長が定年退職されることになり、あとを引き継ぎました。現在は理事長兼施設長のため、現場の応援、ショートステイの送迎などと並行し、研修や管理、人材募集や採用、労災申請など事務仕事をしながら、介護課長と一緒に介護の現場に取り組んでいます。望まれて出来た施設だから、「入ってよかった」「預けてよかった」と言ってもらえるために職員の育成や理念の浸透を機会あるごとに徹底しているつもりです。施設長のバトンタッチも視野に入ってきましたが、役職を退いても福祉事業に関わっていこうと思っています。医療が入口でしたが、介護は人の一生の中で当然必要。老いても出来るだけその人らしく過ごしてもらいたい、地域に作って頂いた施設に恩返しをしたい、今はそんな思いで運営しています。

介護士の育成が課題

この特養ホームは、家庭の事情で一緒に住めない、面倒が看られない、ほかの施設は入所費が高く入りづらいというような、介護が必要だけれど家族にも限界があり預けざるを得ないという方がほとんど。入所してすぐの頃は不安から職員に当たり散らす人もいます。そんな方たちのために何が出来るか考え、話を聞いてもらえる、レクリエーションが楽しい、散歩に出たら天気が良く気持ちがいいなど、入居者さんに居心地の良さを感じてもらえ、笑顔や反応があるのが喜びです。

施設長として6年、最初から後継者づくりも含め職員の育成について意識していました。みどり福祉会の理念のひとつが「専門的・科学的な知識に基づいた家庭的で暖かい介護」。自分流のやり方でただ優しいだけでは家庭介護と一緒。私たちは介護職のプロなのだから、やっていることの理由と説明がちゃんと出来るようにとの思いを持って関わってきたました。指示待ちばかりだった職員が、急を要する現場で介護士として自分の頭で考え実践して結果を出してきた時は、成長を感じとても嬉しいです。

国の決めた介護の基準は利用者3人に対して職員が1人。うちは2人に1人で配置していますがそれでも満足いくケアが出来ているかといわれると疑問です。若い介護士希望が減っているが、中学生のインターンシップを行うと、介護に興味ある子がいます。未来の介護人材の養成をしっかりやってほしい、日本の介護基準が低すぎると痛感しています。

自分の人生を生き切る

家族は娘と孫3人、猫1匹でとてもにぎやかです。早く起きて5人分の洗濯物を干して、朝ご飯とお弁当の支度など家事は娘と協力、夜は私の帰りが遅いので娘が担当。退勤したら仕事のことはスタッフに託し、ONとOFFをしっかり切り替えるのが公私両立のコツです。仕事は持ち帰ることもありますが、割り切って時間を決めて仕上げ、猫との時間を過ごしたり、映画を観たり、推理小説や心理学やカウンセリングの本、好きな分野についての学術書を読んで過ごします。サザンオールスターズの25年来のファンで、ツアー遠征に行くことも。ライブは雑多なことを忘れ、今という瞬間を楽しめてとてもよい気分転換になりますし、年が近い桑田君(親しみをこめて)が第一線でいつまでも元気でいてくれれば、私も頑張れる気がするのです。

将来、といってもいい歳なのですが、夢は心理職に就くこと。看護師も介護士も体力勝負ですが、カウンセラーならまだまだ働けると思います。公認心理士は分野が広いが、労働者のモチベーションをあげたり、キャリアアップの支援などが好きなので、現場の手伝いとともに、ストレスを和らげられるよう職員の育成などにはかかわっていきたいです。「自分の仕事や生活を楽に送ろう」というテーマで、働く女性向きのワークショップも開いてみたいです。

座右の銘というのもオーバーですが、私の好きな心理療法を提唱している心理学者も同じことを言っていますが「自分の人生、選択するのは自分、人のせいにしない」「どうするかは自分で決めて、結果も自分で引き受けていく肚を決める」常日頃意識していることです。たくさんの高齢者を見てきましたが、誰もが最期まで自分の人生を受け入れ自分らしく生きてほしいと思います。