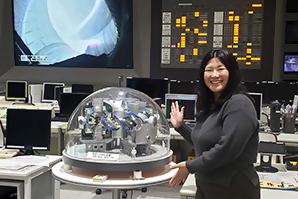

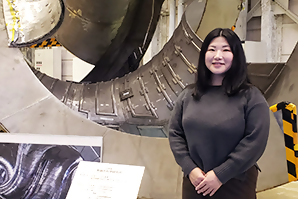

土岐市の丘陵地帯に建つ核融合科学研究所では、私たちが利用できる形で核融合エネルギーを実現するための様々な研究課題に取り組んでいます。この研究所で核融合炉の材料研究や実験装置の管理とメンテナンスを担当する矢嶋美幸さんは、研究者であると同時に子育て真っ只中のお母さんとして日々奮闘しています。

次世代のエネルギーに興味を持つ

小さい頃は本が好きな子どもでした。本で読んだことを親に話して自慢するのが楽しかったことを覚えています。勉強は漢字のような暗記は苦手で、数学や理科が好きでした。小6のとき公害や紛争といった問題があることを知りました。あるとき紛争地域で女の人が子どもを連れて逃げている場面をテレビで見て、日本とは全然違うこんな世界もあることを知って涙が出ました。自分のいる環境はとても恵まれていると感じたと同時に、人の役に立つ仕事をするのが良いと父から言われていたので、自分には何が出来るか考えるようになりました。そのような背景の中、次世代のエネルギーに興味を持ち、新エネルギー材料の研究者になろうと決めました。

人にも環境にも優しく

高校時代は物理が好きで化学は苦手でしたが、それでは新エネルギー材料の研究者になれないと考え、大学の進路選択では理学部化学科を選びました。化学は詰め込みの暗記科目だと思っていましたが、色々な実験をさせてもらったことで「こうやって人類はひとつひとつ反応を明らかにしていったんだな」と化学に対する認識を改め、暗記だけではないと分かってからは苦手意識も無くなりました。

その後、大学に入学し、どういうエネルギーがあるのだろうと改めて調べました。環境に負荷がかかり後の世代にリスクを負わせるようなものでは駄目だ、ということは、過去の公害や福島の原発事故から明らかです。既存のエネルギーと将来的な次世代のエネルギーを色々と調べた結果、核融合を利用した発電方法が日本にとって一番良い発電方法ではないか、という結論に至りました。

目標に向かう毎日

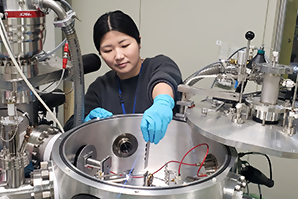

学部4年生になったとき、核融合研究でも重要な「水素」を研究テーマとして取り扱う富山大学水素同位体科学研究センターの先生から指導を受ける事ができ、材料の水素吸蔵や脱離に関する研究をさせてもらいました。試料は名古屋大学のプラズマ装置でプラズマに照射された試料を用いて実験を行いました。しかし、自分でプラズマ照射を行ったわけではなかったので、その試料がどのようにしてできたのか大変興味がありました。研究を進めるうちに、プラズマと壁との相互作用についても理解しないといけないと考えるようになり、卒業後は名古屋大学の大学院に進学して物理化学の勉強を進めました。

名古屋大学では、材料に対して様々な条件でプラズマ照射を実施し、どのような損傷が形成されるかを研究しました。また、富山大学との共同研究の枠組みを利用し、学部時代の研究を発展させた内容での研究も引き続き実施してきました。大学院後期課程では計3ヶ月間オランダに渡航し、パルスプラズマ照射実験を経験することが出来ました。

大学院卒業後は、自然科学研究機構の特任助教(女性枠)として核融合科学研究所に就職しました。そして、任期中に加速器等を扱う研究者の公募に採択されました。現在は、国内外の様々な装置を使って、プラズマと壁の照射損傷やガス吸蔵・脱離挙動に関する研究を続けています。

多くの人に支えられ

小学生のときに合気道を始め、大学院で学業との両立が難しくなるまでずっと続けていました。合気道は一つの流派ですが先生によって教え方が違うので、進学で引っ越す毎に白帯を持って新しい先生に指導を受けました。大学では化学、大学院ではプラズマ、今は加速器と全く違う環境で一から勉強をし直す必要がありましたが、その日々に耐えられたのは、合気道の先生に「引き出しを増やすつもりでやれば良い」と教わったおかげだと思います。

家族は夫と私、子どもの3人です。料理は私、掃除や洗濯は夫と各自得意分野を担当という感じで分担しています。以前は、土日も研究をしたり論文を読んだり、寝る間も惜しんで全てを勉強と研究に注ぎ込んできました。結婚して子どもが出来てからは、仕事と家庭の両立を目指して、苦手としてきた段取りなど自分自身のマネジメントに取り組んでいます。

今では沢山の子どもを連れたお母さんや、安心して子供を預けられる保育園の先生など、色々な女性や仕事を尊敬しリスペクトしています。